Melde dich bei mir. Hier ein paar Infos zum Stand des Projekts.

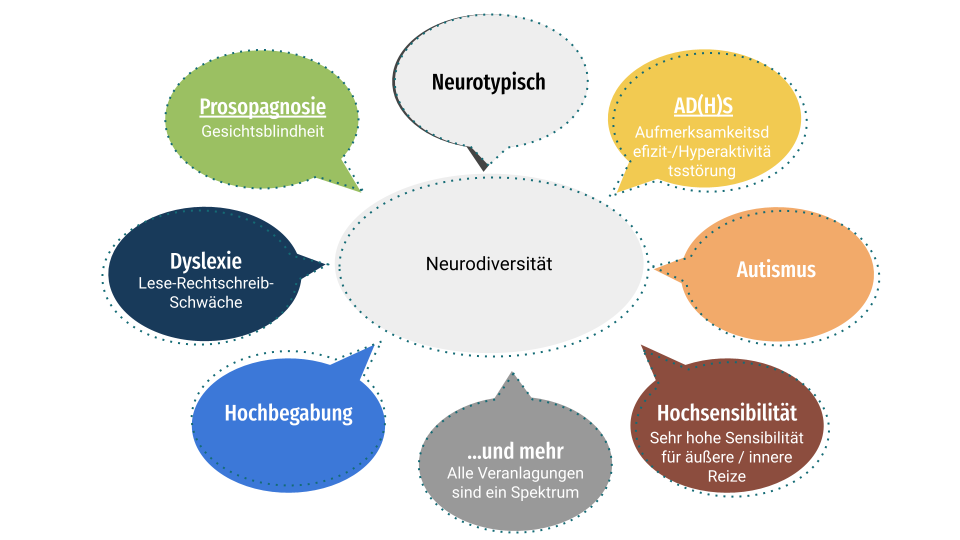

Neurodiversität ist ein Sammelbegriff, unter den sämtliche neurologische Veranlagungen und Ausprägungen fallen, die Menschen haben können.

Weichen bestimmte Veranlagungen stark von der gesellschaftlichen, medizinischen und psychologischen Norm ab, wird von Neurodivergenzen gesprochen.

Menschen, die eine Neurodivergenz haben, werden - vielleicht kannst du es dir denken - als neurodivergent bezeichnet.

Gesichtsblindheit (Prosopagnosie) ist eine neurologische Lernstörung (oder neutraler: eine neurologische Abweichung) und daher eine Neurodivergenz.

Neurodiversität bedeutet somit nichts anderes als neurologische Vielfalt. Es ist ein riesiges Spektrum an unterschiedlichen Ausprägungen des menschlichen Gehirns:

Alle Menschen sind neurodivers, weil jeder eben anders tickt.Every brain is unique as a fingerprint!

Wir haben bereits von Neurodivergenzen als starke Abweichungen von der psychologischen und medizinischen Norm gesprochen: Neurologische Veranlagungen, die der Norm weitgehend entsprechen, werden dagegen als neurotypisch bezeichnet.

Somit kann sich im Laufe der Zeit ändern, was als neurotypisch gilt. Eine ganz genaue Abgrenzung, welche Veranlagungen als Neurodivergenzen gelten, ist deshalb gar nicht möglich. Man kann die Klammer weiter oder enger fassen.

Ursprünglich kommt der Begriff aus dem autistischen Umfeld. Die Soziologin Judy Singer, die Autistin ist, prägte den Begriff Neurodiversität Mitte der Neunzigerjahre, wobei die tatsächliche Urheberschaft nicht ganz klar ist. Der Begriff sollte nicht nur auf die existierende neurologische Vielfalt hinweisen, sondern auch die Idee einer sozialen Bewegung transportieren.

Anfangs nur auf Autismus bezogen, werden heutzutage sehr viele neurologische Abweichungen von der Norm als Neurodivergenzen bezeichnet. In den letzten Jahren ist zudem ADHS stärker in den Fokus gerückt. ADHSler werden häufig als Beispiel für neurodivergente Menschen genannt, es gibt aber viel mehr: Eine Auflistung verschiedener Veranlagungen findest du ganz unten auf dieser Seite.

Neurodivergenzen als Störung, Veranlagung, Potenzial: Eine Frage des Blickwinkels

Dabei sind neurodivergente Veranlagungen nicht heilbar. Die häufige (alleinige) Einstufung als Krankheit wird zunehmend kritisch gesehen und führt oft zu Scham und Vermeidungsverhalten, wovon niemand etwas hat.

Dennoch gibt es für einige Ausprägungen Therapien und teilweise ist eine Unterstützung durch Medikamente notwendig, weshalb ein Spannungsfeld zwischen Störung und (neutraler) Veranlagung bestehen bleibt.

Gleichzeitig gibt es aber viele Potenziale und ungeahnte Stärken zu entdecken.

Ein Beispiel: Es gibt laut Psychology Today prozentual deutlich mehr Unternehmer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, die Dyslexie / Legasthenie (230%) oder ADHS (300%) haben!

Mögliche Stärken verbunden mit Prosopagnosie wurden leider noch nicht systematisch untersucht, ein paar Anhaltspunkte findest du dennoch weiter unten.

Das Konzept der Neurodiversität ist ein Türöffner, um eigene Veranlagungen zu akzeptieren und einen besseren Umgang damit zu finden.

Leider gibt es eine gewisse Tendenz, den Begriff der Neurodiversität einzuengen, und zwar in das andere Extrem. In diesem Fall wird versucht, die manchmal notwendige medizinische Unterstützung komplett wegzudefinieren und das kann manchen Betroffenen sehr schaden.

Wenn dich diese Diskussion näher interessiert, findest du weitere Infos in dem Blogbeitrag: Wird Neurodiversität durch radikale Identitätspolitik in die Ecke gedrängt?

Ein breiter Ansatz ist notwendig. Nur auf Defizite zu achten ist eine sehr rückständige Sicht und stigmatisiert neurodivergente Personen mit allen negativen Auswirkungen. Andererseits darf therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden, wenn sie notwendig ist.

Das Spektrum der Neurodiversität ist bunt und vielfältig.

Es ist sehr unklar, wie viele Personen als neurodivergent gelten. Es hängt davon ab, wie weit man die Klammer zieht. Außerdem leben viele neurodivergente Personen im Verborgenen und sind sich ihrer Veranlagung selbst kaum bewusst.Dieser Beitrag geht von 15-20 % neurodivergenten Menschen aus.

Prosopagnosie als Neurodivergenz? Es beeinflusst das Leben auf vielfältige Weise

Warum ergibt es überhaupt Sinn, Prosopagnosie bzw. Gesichtsblindheit im Zusammenhang mit Neurodiversität zu betrachten?

Erst einmal ist es die Entscheidung jeder gesichtsblinden Person, ob sie sich als neurodivergent sieht oder nicht.

Es gibt aber gute Gründe, die Klammer größer zu fassen und Gesichtsblindheit als Neurodivergenz zu betrachten.

Denn: Gesichtsblindheit ist eine neurologische Veranlagung, die die persönliche Entwicklung auf vielfältige Weise beeinflusst und belastet. Die Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen ist neurotypisch und wird gesellschaftlich erwartet.

Bei den Auswirkungen von Gesichtsblindheit geht es jedoch nicht nur um das Erkennen von Gesichtern. Das ist zwar die direkte Folge von Prosopagnosie, aber daraus ergeben sich weitere Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Alltagsleben.

Für gesichtsblinde Menschen spielen andere Erkennungsmerkmale außerhalb des Gesichts eine viel größere Rolle. Dadurch wird die bewusste Wahrnehmung beeinflusst und richtet sich auf unterschiedlichste Facetten. Der Fokus, was wahrgenommen wird, verschiebt sich somit.

Die Aneignung von Kompensationsstrategien fördert Problemlösungen in Situationen, deren Herausforderungen anderen überhaupt nicht klar sind.

Das ist eine Erfahrung, die neurodivergente Personen anderer Veranlagungen teilen!

Das Verbale spielt zudem eine große Rolle, die Stimme und die Art des sprachlichen Ausdrucks (in dieser Studie mit mehreren gesichtsblinden Menschen liegt der Durchschnitt des verbalen IQ über dem allgemeinen Durchschnitt).

Zudem gibt es Begleiterscheinungen als weitere Abweichungen von der sogenannten Norm, die einige Prosopagnostiker zusätzlich haben (mehr dazu hier) und weitere Herausforderungen mit sich bringen.

Gesichtsblindheit hat deshalb einen Einfluss auf die persönliche Entwicklung, den Umgang mit Situationen und auf die eigene Wahrnehmung.

Gesichtsblindheit ist Begleiterscheinung von Autismus... und andere Verbindungen

Es gibt außerdem Verbindungen zwischen verschiedenen Veranlagungen.

Interessant: Gesichtsblindheit ist eine anerkannte Begleiterscheinung (Komorbidität) im autistischen Spektrum.

Die Ursache ist zwar häufig eine andere, die Auswirkungen gleichen sich jedoch.

Das ist die einzige anerkannte Verbindung zwischen Gesichtsblindheit und anderen neurologischen Veranlagungen.

Es gibt jedoch eine Studie mit Hinweisen, dass Prosopagnosie außerdem bei Kindern mit ADHS häufiger auftritt. Erwachsene mit ADHS wurden in der Studie nicht untersucht. Die Ergebnisse sind zwar noch ziemlich dünn, aber es ist ein weiterer Hinweis, dass die Grenzen zwischen Veranlagungen fließend sind.

Zudem gibt es als Begleiterscheinung bei Prosopagnosie das Auftreten von Schwierigkeiten bei Orientierung und Navigation. Das ist etwas, das ebenfalls in anderen Veranlagungen vorkommen kann.

Auf der anderen Seite (als positive Auswirkung) wird beispielsweise Personen mit Dyslexie / Legasthenie eine im Durchschnitt erhöhte Kompetenz für Problemlösungen nachgesagt. Auch das ist bei Prosopagnosie und anderen Veranlagungen naheliegend.

Viele Querverbindungen zwischen den einzelnen Veranlagungen sind noch nicht ausreichend untersucht und bekannt. Es lohnt sich aber, den Blick aufs große Ganze zu werfen.

Und das nicht nur wegen fließender Grenzen. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit …

Scham und Vermeidung: Die gemeinsame Erfahrung!

Viele gesichtsblinde Menschen trauen sich nicht, über ihre Veranlagung offen zu sprechen (wenn sie überhaupt davon wissen). Das liegt daran, dass Gesichter erkennen und zuzuordnen eine sozial erwartete und zentrale Fähigkeit ist. Wer diese nicht hat, wird schnell “schief angeguckt” und abgewertet (desinteressiert, arrogant, unsozial, dumm …).

Das mag ein geringeres Problem sein, wenn die bestehende Prosopagnosie bereits in der Kindheit bekannt ist und das Umfeld einen offenen Umgang unterstützt hat. Meistens ist das jedoch nicht der Fall.

Im Gegenteil: Viele Betroffene versuchen, ihre Veranlagung durch Kompensationsstrategien zu verbergen.

Das ist eine gemeinsame Erfahrung mit anderen neurodivergenten Menschen. Beispielsweise gehen viele Menschen mit Dyslexie / Legasthenie mit Angst oder Anspannung durch den schulischen und beruflichen Alltag. Ja nicht auffallen!

Wer mit ADHS oder Autismus immer wieder abgewertet wird, weil er oder sie sich nicht wie erwartet verhält, entwickelt ebenfalls sehr viel Scham.

Das Versteckspiel ist ein täglicher Begleiter.

Gesund ist das alles nicht: Es führt zu einem Gefühl von Scham, andauerndem Stress bis hin zur Selbstabwertung und Vermeidungsverhalten. Angststörungen werden begünstigt.

Dabei ist Neurodivergenz nicht nur mit Problemen verbunden, sondern birgt tatsächlich viele Chancen.

Defizite und Stärken: Potenziale neurodiverser Teams

Weiter oben haben wir uns angesehen, dass Prosopagnosie mit ungeahnten Stärken einhergehen kann - allein schon durch das Aneignen und Entwickeln von Kompensationsstrategien.

Das Problemlösen durch kreative Strategien ist etwas, das bei verschiedenen Veranlagungen häufig vorkommt.

Im ADHS-Umfeld und im Autismus-Spektrum gilt u. a. der Hyperfokus als ein Zustand überdurchschnittlich starker Konzentration, der durch hohe Eigenmotivation und Interesse an einer Sache ausgelöst werden kann.

In einer Untersuchung wird übrigens von einem möglichen Produktivitätszuwachs von 30 % durch den Einsatz neurodiverser Teams gesprochen!

Solche Teams können kreative Lösungen finden und sich mit ihren jeweiligen Ausprägungen sehr gut ergänzen - häufig gepaart mit Empathie, Ehrlichkeit und Loyalität.

Neurodivergente Menschen haben oft nicht die Möglichkeit, ihr Potenzial auszuschöpfen bzw. es überhaupt zu nutzen. Im Gegenteil gibt es eine Häufung an psychischen Problemen durch ständigen Anpassungsdruck und mangelnde Aufklärung.

Dabei wäre es nicht nur ein großer Gewinn für die ganze Gesellschaft und für die Menschen selbst. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es allein schon aus wirtschaftlichen Erwägungen notwendig, dass Potenziale genutzt werden.

Der wichtigste Schlüssel ist, eine Kultur zu schaffen, die einen offenen Umgang mit diesen Veranlagungen überhaupt erst ermöglicht (nicht nur im Job, bereits in der Kita und in der Schule).

Vorbilder, gezielte Unterstützung, Gruppen aufbauen, Bereitstellung von hilfreichen Tools, hartes Vorgehen gegen Mobbing. Es gibt vieles, das angegangen werden kann.

Apropos Schule: Es gibt neurodivergente Kinder und Jugendliche, die in der Schule überhaupt nicht klar kommen, weil sie stark visuelle Lerntechniken benötigen. Etwas, das so nicht gefördert wird. Sie enden dann schnell auf dem Abstellgleis.

Neben der Offenheit benötigen viele neurodivergente Menschen eine reizarme Umgebung oder zumindest Rückzugsräume.

Bei Prosopagnosie ist dieses Bedürfnis vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Aber auch hier können Umgebungen mit häufig wechselnden Personen Stress verursachen, da diese immer wieder neu zugeordnet werden müssen. Kommen Begleiterscheinungen wie die Schwierigkeit mit Orientierung und Navigation hinzu, können klare Rückzugsmöglichkeiten hilfreich sein.

Reizarme Rückzugsräume sind aber nicht nur etwas für bestimmte Gruppen im neurodivergenten Spektrum: Viele neurotypische Menschen können ebenfalls sehr stark davon profitieren. Denn es gibt sicher viele eher Introvertierte, die es zu schätzen wissen - oder man denke an gesundheitliche Gründe und ganz allgemein Stress am Arbeitsplatz. Am Ende profitieren alle.

Der weite Blick in Richtung Neurodiversität lohnt sich somit auch für uns Gesichtsblinde und kann ungeahnte Blickwinkel und Möglichkeiten eröffnen.

Neurodiversität. Welche neurologischen Veranlagungen fallen eigentlich darunter?

Es gibt keine klare Abgrenzung. Ursprünglich wurde der Begriff sehr eng gefasst und bezog sich hauptsächlich auf das Autismus-Spektrum. Jetzt gibt es viele Veranlagungen, die als Neurodivergenzen gelten.

Gleichzeitig ändern sich im Laufe der Zeit die offiziell bekannten Definitionen und Diagnosen: Einordnungen werden verändert, Querverbindungen entdeckt und neue Veranlagungen werden systematisch erfasst.

Daher darf nicht davon ausgegangen werden, dass es zu jeder neurologischen Ausprägung eine genaue Einordnung gibt. Wer merkt, dass etwas "nicht stimmt" und in keine Schublade passt, sollte sich nicht abschrecken lassen und sich trotzdem mit Neurodiversität beschäftigen.

Du bist bestimmt neugierig, welche bekannten neurodivergenten Veranlagungen es gibt.

Hier eine kurze und knackige Liste verschiedener neurologischer Veranlagungen. Diese wurde im Netz recherchiert und ist sicher nicht vollständig. Deshalb: Wenn eine Veranlagung fehlt, nimm jederzeit Kontakt mit uns auf.

Eine unvollständige Auswahl neurologischer Veranlagungen (unten sind noch mehr gelistet).

Auf Beschreibungen der einzelnen Veranlagungen verzichten wir an dieser Stelle. Für weitere Infos findest du geeignete Webseiten.

- Prosopagnosie (Gesichtsblindheit)

Nun, da du auf unserer Webseite bist, wirst du davon sicher schon gehört haben. Falls nicht: Auf dieser Unterseite gibt es einführende Infos - AD(H)S Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung. Fehlt die Hyperaktivität, wird von ADS gesprochen.

- Autismus Früher wurde in die Kategorien frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und Atypischer Autismus unterschieden. Das gilt als veraltet, da die Grenzen fließend sind und es wird von Autismus-Spektrum-Störung (ASS) gesprochen.

- AuDHS Veranlagung, die ausgeprägte Merkmale von ADHS und Autismus vereint.

- Dyslexie Auch als Legasthenie oder Lese-Rechtschreib-Störung bzw. Lese-Rechtschreib-Schwäche bekannt

- Dyskalkulie

- Dyspraxie

- Hochsensibilität (HSP)

- Hochbegabung

- Tourette

- Sensorische Modulationsstörung (SMS)

- Synästhesie

- Aphantasie

Übrigens, es wird derzeit diskutiert, ob bestimmte Persönlichkeitsstörungen wie Borderline ebenfalls im Bereich Neurodiversität anzusiedeln sind oder als psychische Erkrankungen gelten. Hast du eine Meinung dazu? Wir freuen uns über deine Nachricht.